数据中心液冷

在摩尔定律的驱动下,芯片制程正不断迈向更高的精度,从7nm到3nm,再到的2nm,每一次技术跃升都伴随着计算性能的爆发式增长。(根据近期消息台积电在竹科宝山厂已经开始2nm工艺的风险试产,每月产能大约5000片晶圆)按照台积电的说法,2nm在性能和功耗上都有大幅提升,值得注意的是对数据中心来说,可能就是算力又能上一个台阶,同时电费还能省下不少。然而,高性能的计算的代价却是热设计功耗(TDP)的不断攀升。从高性能计算(HPC)到人工智能(AI)训练,再到高密度数据中心应用,芯片的能耗密度和发热量都在激增。如何提供稳定高效的散热保障,成为整个行业的核心技术难题之一。

随着芯片功耗的提升,传统风冷散热的效能正逐步触及物理极限。当热流密度超过300W/cm²时,风冷系统不仅难以满足散热需求,还会带来巨大的能耗和噪音问题。(A100/A800 TDP是400W,芯片热流密度50W/cm²;H100/H800 TDP是700W,热流密度87.5W/cm²)当下芯片热流密度已经远超风冷极限。当前Intel 的多款 CPU 芯片的 TDP 已突破 350W,英特尔Gaudi3 TDP达到900W这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升,已经超出风冷散热的覆盖范围,液冷散热已成为必然趋势。10年前市面上能买到的最顶级的数据中心GPU是英伟达K40,其TDP仅为235W。当下单颗高性能AI芯片的热设计功耗已经达到1000W。这一切现象表明,数据中心亟需更先进的热管理技术,以应对日益严峻的散热挑战。液冷技术凭借其高效的导热能力和极低的能源消耗,成为解决高密度计算场景散热问题的理想方案。液冷技术将无疑成为数据中心发展的必然趋势,为未来的计算平台提供更加绿色、高效的散热保障。

关于数据中心液冷解决方案

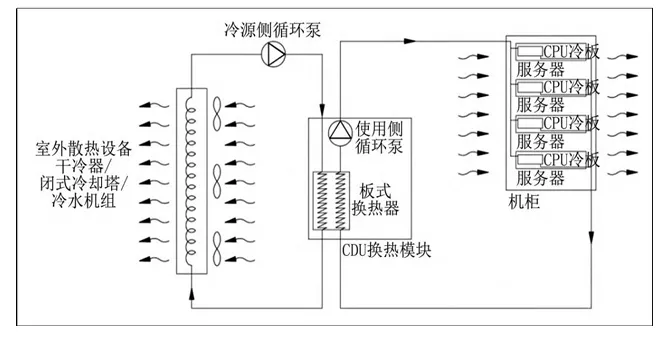

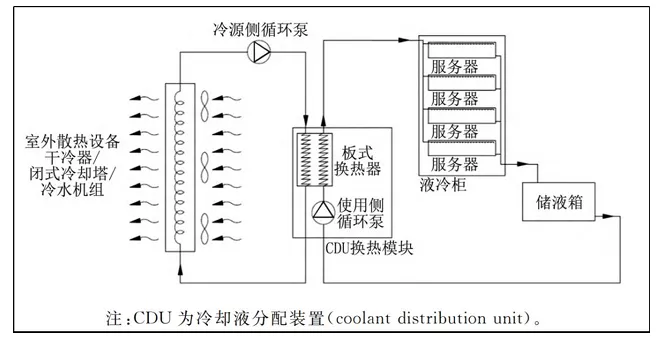

液冷数据中心的散热系统架构由室外(一次侧)和室内(二次侧)两部分组成。室外冷却塔中的冷却液通过室内的冷却液体流量分配单元(CDU)提供冷却液循环动力。冷却液经CDU二次侧输出,与服务器中发热的电子元器件(如CPU、GPU、内存等)的导热冷板直接进行热交换。热液体通过冷量分配单元输出到室外冷却塔进行冷却,然后重新循环使用。根据冷却液和发热设备接触换热方式的不同,液冷技术可划分为冷板式液冷、浸没式液冷和喷淋式液冷三种类型。

(1)冷板式液冷技术

冷板式液冷通过把冷板与发热器件紧密固定,将发热器件的热量传导给冷板中的冷却液,并将冷却液中的热量运输至后端冷却。液冷数据中心应用场景中,冷板式液冷对于服务器芯片组件及附属部件改动较小,主要途径为加装液冷模块,采用集中式或分布式CDU供液、 Manifold分液,对芯片、内存等部件进行精准制冷。

冷板式液冷结构示意图(来源:中国液冷数据中心市场深度研究报告)

(2)浸没式液冷技术

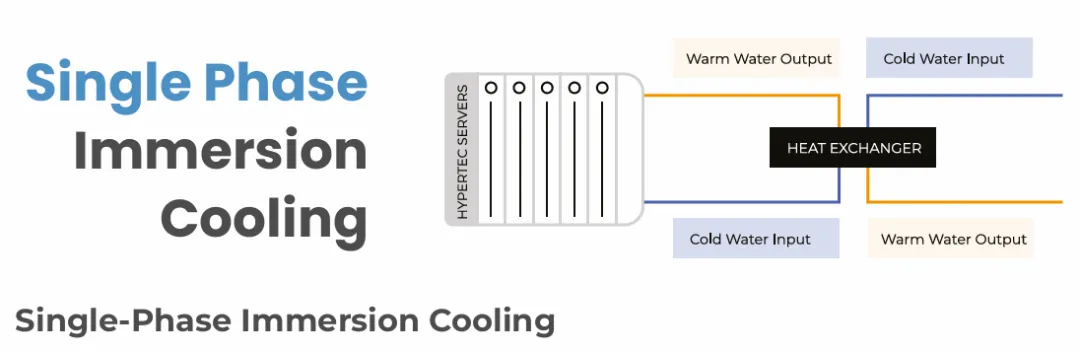

浸没式液冷通过将发热元件浸没在冷却液中,直接吸收设备产生的热量。根据工质是否产生相变划分为单相浸没式液冷和双相浸没式液冷。

单相浸没式液冷的冷却液在循环散热过程中始终维持液相,由于要确保冷却液不发生相变,单相浸没技术通常使用高沸点的冷却液, 同时满足绝缘性强、黏度低、腐蚀性小,毒性小等性能要求,常用氟碳化合物和碳氢化合物(矿物油、合成油、天然油等),具有部署成本低、安全性高等优势。

单相浸没式液冷示意图

双相浸没式液冷方案下,在密闭的浸没式箱体中安装放置服务器/交换机和低沸点的冷却液,冷却液受热升温,达到沸点后沸腾发生相变,由液态变为气态,同时产生大量蒸汽,蒸汽逃逸升腾至箱体顶部, 遇到水冷冷凝器后热量被吸收,凝结成液滴,滴落回容器再次冷却循环,冷凝器中被加热的冷却水则通过循环冷却水系统完成排热。用于双相浸没式的冷却液一般选用硅酸酯类、芳香族物质、有机硅、脂肪族化合物以及氟碳化合物作冷却液。

双相浸没式液冷示意图

(3)喷淋式液冷

喷淋式液冷和发热器件直接接触,依靠泵压或重力驱动,向发热设备自上而下精准喷淋,吸收并带走热量,排走的热流体与外部环境冷源进行热交换,冷却液无相变。喷淋式液冷的冷却液需具备绝缘、 导热、抗氧化性等特点,不发生相变,但在喷淋过程中存在液体飘逸和挥发问题,应用成本较高。

喷淋式液冷结构示意图(来源:中国液冷数据中心市场深度研究报告)