热管/均温板

近年来,电子元件越来越呈现出微型化和高功耗的发展趋势,如何解决电子元件因高发热量而导 致性能下降的问题引起了人们的广泛关注。其中热管两相冷却设备因相变产生较大的热导率而成为高效的传热器件。伴随着热管散热技术应用领域的持续扩展,人们已经根据一些特殊场合要求制造出了多种异形热管,如脉动热管、环路热管(LHP)、 毛细泵抽吸两相回路热管(CPL)以及各种微热管。由于许多设备的表面是平面,为满足此类设备的散热需求,1969年Sheppard首先设计出 一种用矩形断面的热管来冷却集成电路的底板,在此研究基础上,Feldman提出了均温板,将吸液芯结构化,使得工质在吸液芯提供的毛细压头作用下 能够实现在密闭空间的循环流动,获得了美国专利局的专利授权。

(1)均温板

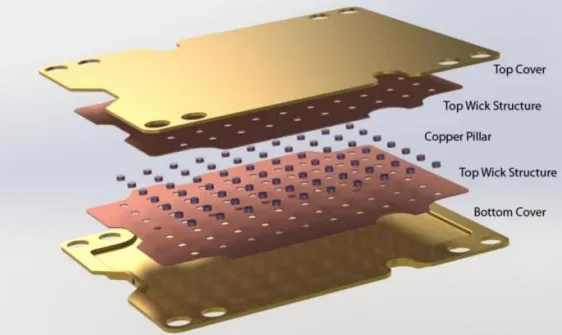

随后,均温板被广泛应用于微电子器件、空间热控制等领域。均温板由密闭容器、 毛细结构和工作流体组成,为保证均温板具有高效的换热性能,通常外壳采用热导率较高的材料,内壁四周附着吸液芯,为满足耐压需求,一些均温板内部设计有实心柱、烧结柱或在实心柱外表面附着 吸液芯形成烧结环,如图所示。

VC均温板,全称为Vapor Chamber,即真空腔均热板散热技术,是一种比热管更先进、更高效的导热元件,尤其在处理高密度电子设备的热管理问题时表现出色。均热板外观上为一平面板状物,上下各有一盖相互密合,其内有铜柱支撑。均热板上下两铜片以无氧铜为材质,通常以纯水为工作流体,毛细结构以铜粉烧结或铜网之工艺制作。

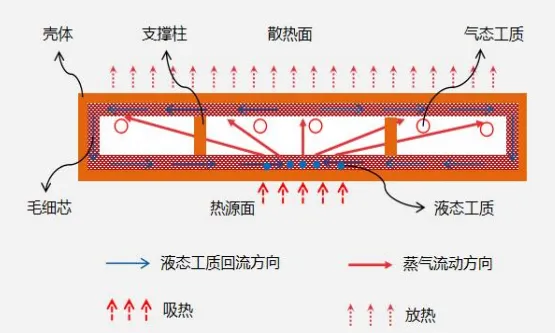

相比热管,VC的导热效率与灵活度更强。铜的导热系数为401W/m.k,热管可以达到5000~8000 W/m‧k,而均热板则可以达到20000~10000W/m‧k,甚至更高。热管是一维导热,受其形状显示。而均热板形状则不受限制,可以根据芯片的布局,设计任意形状,甚至可以兼容处于不同高度的多个热源的散热。它利用密封空间内的冷却工质相变蒸发而将热量迅速扩散到腔体,在冷凝端,工质冷凝为液体后,通过毛细力、重力又回流到热源端。

均温板依靠内部的吸液芯结构提供凝结液回流的动力,该结构影响了临界热流和热性能。与热管相比,均温板尺寸较小,要达到较小沟槽尺寸以及较高的填粉要求比较困难,对此研究者们不断优化制备工艺。为使之有更好的换热特性,新型的微型吸液芯结构不断被开发出来,同时对吸液芯进行表面处理,显著加强了均温板的综合性能。常见的吸液芯结构主要有3种:微槽道型、 烧结粉末型、烧结丝网型。

(2)热管

热管技术早在1942年前就已出现,当时Perkins发明并改进了热虹吸管(一种简单的重力热管)。1942年后,Gaugler提出了现代热管的原理,但未实际应用。直到1963年在位于美国的LosAlamos国家实验室中G.M.Grover再次提出这一原理。并发明了以“热管”命名的传热元件。

热管属于一种传热元件,它充分利用了热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外,其导热能力已远远超过任何已知金属的导热能力。以前热管技术一直被广泛应用在宇航、军工等行业,被引入散热器制造业还是近几年的事情。

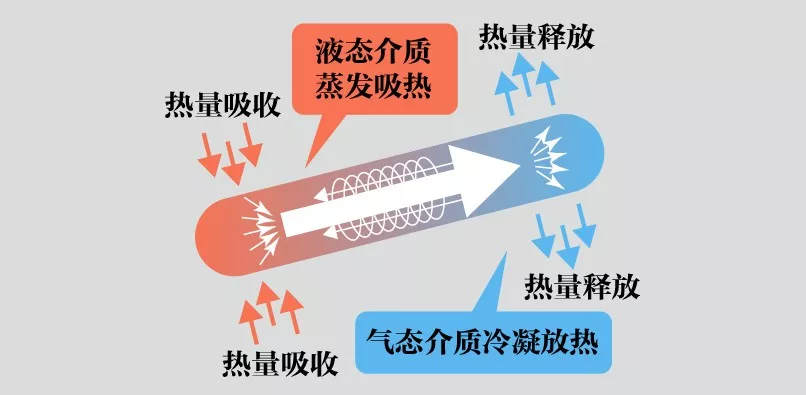

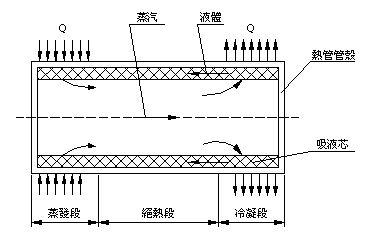

当热管的一端受热时,毛细芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向另一端,放出热量凝结成液体,液体再靠毛细力(或重力)的作用,沿多孔材料流回蒸发段。如此循环不已,热量便从一端传到了另一端。

正是因为有热管技术的存在,使得人们改变了传统散热器的设计思路,摆脱了单纯依靠大风量风扇获得更好散热效果的传统散热模式。取而代之的是采用低转速、低风量风扇配合热管技术的崭新散热模式。热管技术更为PC的静音时代带来了契机。